介護保険サービスが利用できるのは、40歳以上の介護保険料を支払っている人ということですが、実際に介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定とは、介護サービスを利用する本人がどの程度の介護を必要としているかを、一定の測定基準を元に明確に決める制度です。

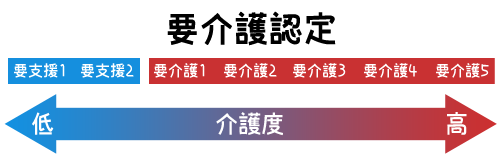

要介護認定には、要支援1~2と要介護1~5の全7段階で判別されます。要介護認定のどれにも該当しなかった場合は「自立」と認定され、介護サービスを受けることが出来ません。

また、この要介護認定の認定結果によって、高齢者が利用できる介護サービスの範囲が大きく変わってきます。

要支援

要支援は「介護においては軽度の障がいだが、いずれは介護が必要になるであろう」と予測される高齢者にあたります。

食事や排泄といった生活する上で最低限必要なのことは自ら行えるが、掃除や買い物といった場合には、何らかの手助けが必要になる高齢者です。

要支援と認定を受けた高齢者は、筋力トレーニング、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり予防、認知症予防、うつ病予防といった介護予防が目的の介護サービスが利用できます。

要介護

身体上の障がいや認知症によって、常に食事や排せつなどの介護が必要な状態の高齢者で、自立しての日常生活が半年以上行えないと判断された場合は要介護と認定されます。

ほぼ寝たきりで全面的な介護が必要な高齢者や、重度の認知症で手厚い介護が必要な高齢者だと、大抵の場合は要介護度5と認定されます。

要介護の場合は要支援の介護サービスを含めて、全ての介護サービスが利用できます。

自立(非該当)

要支援や要介護が必要ないと判断された人は自立(非該当)とされます。一般的な介護保険サービスは利用できませんが、市区町村が独自に行っている地域支援事業や福祉サービスなどは利用できる場合があります。

記事のコメント